После вступления Казахстана в ВТО в республике может снизиться размер пошлины для иностранных компаний с 12,5% до 3%, что негативно отразится на отечественном производстве. Сейчас в стране наблюдается слабая поддержка казахстанского товаропроизводителя и сильное лоббирование западных интересов. Один из самых молодых миллионеров нашей страны и автор книги «Казахстанская мечта» Марат Абиев поделился с LS своим взглядом на рынок и его проблемы.

- Марат, по вашему мнению, как живется бизнесу в Казахстане?

- Считаю, что казахстанскому бизнесу живется неплохо - на «четверку». Не отлично, конечно, но и не плохо. Всегда можно найти свое место в бизнесе и успешно работать в выбранном направлении. Главное благоприятное условие для развития бизнеса – отсутствие конкуренции, особенно в производстве. Если хорошенько проанализировать рынок, то можно найти незанятые ниши и успешно работать. Как таковых невероятных преград в чем-либо я не вижу. Любой бизнесмен может пойти и открыть бизнес, конечно, если у него будет хороший бизнес-план, стратегия и правильно подобранная аналитика.

- Тогда, что не хватает отечественному бизнесу, чтобы работать на «пять»?

- Дело в несовершенной законодательной базе, коррупции и шаблонном мышлении людей. То есть, как таковой коррупции где-то может и не быть, но люди до сих пор в нее свято верят. Во многом люди сами строят себе препятствия, видят заговоры, договоренности, хотя их иногда может и не быть. Что касается законодательства. Например, закон «О государственных закупках». Признаем, что средний бизнес «сидит» на тендерах, особенно госфонда «Самрук-Казына», в реестре недропользователей и goszakup.gov.kz. Одним из недостатков закупок является отсутствие возможности регулировать сроки поставок и технические характеристики товаров. К примеру, средний срок поставки нефтяного оборудования всеми производителями – 90 дней. Какой-нибудь предприимчивый бизнесмен может закупить это оборудование заранее и договориться с заказчиком, а в конкурсной документации прописать, что срок поставки – неделя. Естественно, он запросто выиграет тендер, и это будет абсолютно законно. На мой взгляд, было бы неплохо прописать в законодательстве средние сроки поставок, исходя из реальности. В закупках госфонда «Самрук-Казына» убрали поддержку казахстанского товаропроизводителя в рамках вступления в ЕАЭС и ВТО. Надо учитывать, что с вступлением в ВТО ожидается снижение размера пошлины для наших иностранных конкурентов с 12,5% до 3%, что не лучшим образом скажется на отечественном производстве. Получается так, что наше производство загубят еще в «колыбели». Это, в свою очередь, приведет к тому, что мы станем сырьевым придатком западных стран, если не будет механизма поддержки отечественных товаропроизводителей. Честно говоря, рынок Казахстана не очень большой и привлечь инвесторов по некоторым сегментам рынка практически невозможно. Невыгодно западным инвесторам строить производство на нашей территории: рынок потребителей не так велик, и для меня, как инвестору, целесообразнее производить товары там, где они будут востребованы.

- Вы в настоящее время возглавляете Ассоциацию по защите прав отечественных производителей. Поделитесь, пожалуйста, с какими еще проблемами чаще обращаются казахстанские бизнесмены?

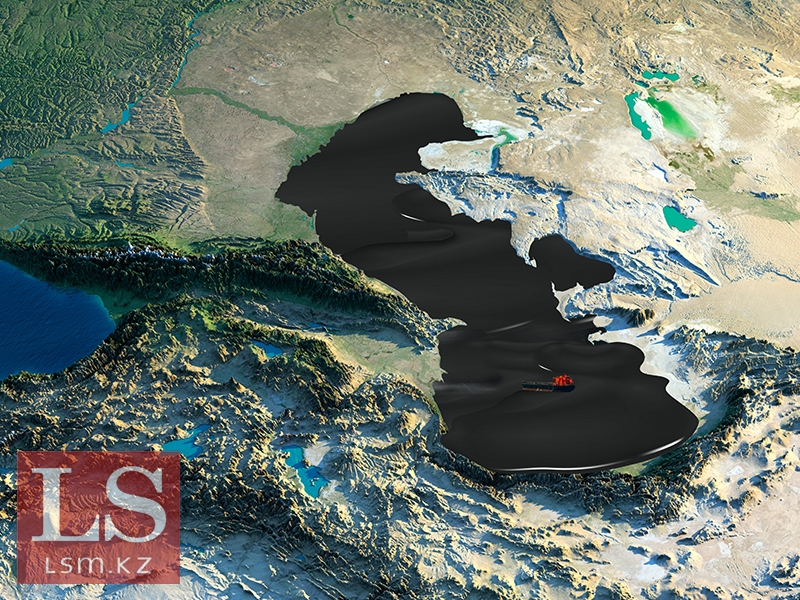

- В основном, с недочетами законодательства. В частности, имеет место сильное лоббирование западных интересов. Иностранные компании не желают сотрудничать с местными фирмами, заключая договоры лишь с зарубежными поставщиками. Основной аргумент – якобы низкое качество нашей продукции. Однако вспомним проект Кашаган и японские трубы «Sumitomo», не выдержавшие нагрузок. О каком качестве можно говорить? Другой момент. Согласно нашему законодательству, нефтяные компании вправе не платить пошлину на экспорт в размере затрачиваемых на производство средств. То есть вложив $20 млн, компании имеют право не закладывать на эту сумму пошлину. Таким образом, их затраты окупаются, а Казахстан отдает свои доходы, получаемые от экспорта нефти инвестору. К примеру, в России подобные льготы отсутствуют. Наша экспортная пошлина составляет $80, у них - $367. Поэтому в России, главным образом, местные инвесторы, а у нас зарубежные. Также стоит отметить, что сейчас появились недобросовестные поставщики, которые получив сертификат формы «CT-KZ», выдают с его помощью иностранную продукцию за казахстанскую. Увы, наказание за такие действия законом не предусмотрено, поэтому под отечественной маркой могут скрываться импортируемые товары.

- Какие отрасли больше всего пострадали после запуска всех интеграционных процессов между Казахстаном, Россией и Беларусь?

- В первую очередь интеграция достаточно негативно отразилась на местных перекупщиках. Российским компаниям выгоднее открывать на нашем рынке собственные дистрибьюторские сети и самостоятельно реализовывать продукцию. Производство в Казахстане находится в стрессовом состоянии, поскольку мы располагаем незначительным количеством заводов, которые могут конкурировать с российскими. Отечественные товары могли конкурировать с российскими, когда на их цены влияли два фактора - логистика и таможенные пошлины. После отмены таможенных пошлин осталась только логистика. Также стоит учитывать, что российские товары намного дешевле. Связано это с массовостью производства и отсутствием кредитных нагрузок у заводов. Если оценивать ситуацию объективно, то наша страна производит незначительное количество товаров, которые могли бы быть интересны россиянам. Непосредственно интеграция выгодна только для компаний сырьевой отрасли. Сырье продается на мировых биржах и на нее всегда есть спрос. Казахстан, в первую очередь, сырьевое государство. Для добывающих компаний за счет интеграции упрощается процесс получения квоты и не взимаются пошлины. Однако, зарабатывать в рамках интеграции мы будем до тех пор, пока у нас имеется сырье. В долгосрочной перспективе мы будем терять в доходах, пока не наладим собственное производство. Мы можем взять на вооружение опыт западных стран, которые получаемый в результате интеграции доход вкладывают в развитие производства. Наших производителей нужно мотивировать, освободить их от налогов, например, за каждую проданную тысячу тонн производимой продукции дотировать. Таким образом, если даже у нас иссякнут сырьевые запасы, здесь останется налаженный производственный сектор.

- С какими еще проектами Вы в настоящее время работаете?

- На данный момент проектов очень много. Но основные силы направлены на развитие инвестиционной компании «A1 Investmentgroup», специализирующейся на беззалоговом инвестировании различных торговых сделок и тендеров в сфере недропользования, строительства, химической промышленности, пищевой промышленности и металлургии.

Гульназ Нурайхан